配资家

配资家

在生态环境保护与水资源管理日益受重视的背景下,依托物联网技术构建智能化水质监测系统成为提升水环境治理能力的关键。此类系统通过融合传感器技术、无线通信技术、数据处理技术,实现对水体质量的实时感知、动态分析与智能预警,为水资源保护提供科学支撑。研究人员设计的水质监测系统,以解决传统监测模式中存在的监测网络不完善、预警能力薄弱、溯源困难等问题为目标,通过多层次架构设计与多场景设备部署,构建起覆盖广、响应快、精度高的监测体系。

一、系统架构设计

物联网信息化水质监测系统采用分层架构设计,涵盖前端感知层、数据传输层、平台应用层三个核心部分,各层级协同运作以实现水质监测的全流程智能化。

前端感知层负责水体参数的实时采集,是系统数据采集的基础。研究人员根据不同监测场景需求,部署多样化感知设备,包括投入式水质传感器、浮标监测站、岸边固定监测站等。投入式传感器可直接浸入水体,监测电导率、pH 值、溶解氧、浊度、温度等常规参数,同时可扩展至 COD、氨氮、叶绿素等指标;浮标监测站适用于开阔水域,集成多种传感器并借助太阳能供电,通过无线传输模块发送数据;岸边监测站则采用箱式结构,具备采水、配水、分析等功能,适用于河道、湖泊等近岸区域的长期监测。这些设备形成网格化布点,确保监测数据的空间代表性。

数据传输层承担数据的高效传递任务。前端设备采集的原始数据通过有线或无线方式汇总,其中无线传输以 4G、NB-IoT 等技术为主,适用于偏远或移动场景;有线传输则多用于岸边站等固定设施,保障数据传输的稳定性。为应对海量数据传输需求,系统采用边缘计算技术,在数据上传前进行预处理,过滤无效信息、压缩数据体积,从而降低传输压力与能耗。

平台应用层承担数据的集中管理与深度应用,是系统的核心处理部分。该层包含数据存储、智能分析、可视化展示等模块。数据库存储实时与历史监测数据,为趋势分析提供支撑;智能分析模块通过算法模型识别数据异常,自动生成预警信息;可视化界面则将数据以图表、地图等形式呈现,便于管理人员直观掌握水质状况。同时,平台支持远程控制功能,可联动前端设备执行采样频率调整、设备自检等操作。

二、硬件选型与部署策略

硬件设备的选型与部署直接影响系统监测精度与稳定性,需结合监测目标、环境条件等因素综合考量。

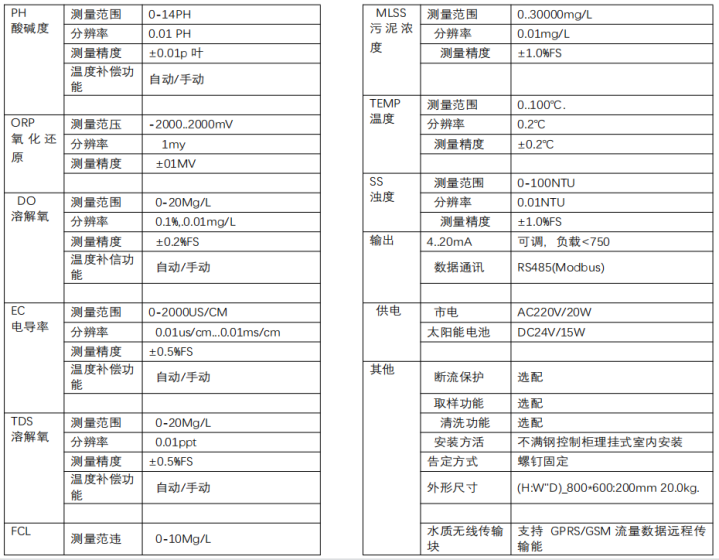

水质传感器作为核心感知设备,其性能参数需满足监测需求。pH 传感器采用氢离子玻璃电极原理,量程覆盖 0~14pH,分辨率达 0.01pH,确保水体酸碱性的精确测量;电导率传感器通过极板间电流测量实现水体导电能力监测,量程可根据水体类型选择 0~20μS/cm 至 0~200mS/cm,精度控制在 ±1.5% F.S. 以内;溶解氧传感器基于荧光猝熄原理,测量范围 0~20mg/L,响应速度快且受水流扰动影响小。为减少维护成本,传感器多采用 IP68 防护等级设计,适应长期水下工作环境,部分设备配备自清洁装置,降低淤泥、藻类附着对测量的干扰。

浮标监测站的部署需兼顾稳定性与适应性。浮标体采用耐腐蚀材料制作,顶部安装太阳能板与通信天线,底部配备配重锚链以抵御水流冲击。其集成的传感器模块可根据监测需求灵活组合,例如在富营养化监测中配置叶绿素、蓝绿藻传感器,在污染源监测中重点部署 COD、氨氮传感器。浮标站采用低功耗设计,通过太阳能与蓄电池组合供电,确保在连续阴雨天气下仍能稳定运行,数据上传频率可根据需求设定,最高可达分钟级。

岸边监测站的建设注重功能性与环境融合。站体采用钢制结构,具备防水、防雷、温控等功能,内部集成采水单元、预处理单元、分析单元等。采水单元通过水泵抽取水样,经粗细过滤去除杂质后送入分析单元,避免颗粒物对传感器的损害;预处理过程无化学添加剂,确保水样代表性。岸边站多部署于河道断面、水源地等关键区域,通过就近采样缩短水样传输时间,减少参数变化对监测结果的影响。

三、数据管理与应用效能

数据管理系统是连接监测设备与决策应用的桥梁,其设计需实现数据的全生命周期管理。

数据采集环节采用分布式架构,前端设备按设定频率采集参数并标记时间、位置信息,确保数据的时空关联性。为保障数据质量,系统内置校准机制,定期对传感器进行两点校准,通过标准溶液修正测量偏差;同时记录设备运行状态参数,如电源电压、信号强度等,当出现异常时自动触发维护提醒。

数据分析环节融合统计学方法与人工智能技术。研究人员构建的水质预测模型通过分析历史数据识别参数变化规律,可提前预判水质趋势;污染溯源算法则结合监测点位分布与水文数据,定位污染物扩散路径,为源头管控提供线索。例如当某区域 COD 值突然升高时,系统可联动周边监测点数据,通过浓度梯度分析锁定污染源头方向。

应用层面,系统在多场景中发挥效能。在网格水质监测中,通过密集布点实现流域全覆盖,支撑河长制、湖长制管理;在水源地保护中,实时监测水质指标,当出现超标时立即启动预警,联动应急处置机制;在水生态监测中,长期跟踪湿地、公园水体的叶绿素、溶解氧等参数,为生态修复提供数据支撑。实践表明,该系统可将水质异常响应时间缩短至小时级,提升水环境监管的主动性与精准性。

物联网信息化水质监测系统通过技术融合与创新设计配资家,突破了传统监测模式的局限,构建起 “感知 - 传输 - 分析 - 应用” 的完整闭环。随着技术的不断迭代,未来系统将向更高精度、更低功耗、更广覆盖方向发展,进一步融入智慧城市、数字孪生等框架,为水资源可持续管理提供更有力的技术支撑。

易投配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。